ミニYOBO万博in大阪では、ワクチンからPHR活用、デジタルヘルスまで、多彩なテーマの講演や展示を通じて、産官学が協働する最新予防医療の実践モデルを体感。専門家との交流やワークショップ、行政担当者や投資家、市民も交え、予防医療の実装アイデアを広げる場を提供します。

ミニYOBO万博in大阪では、ワクチンからPHR活用、デジタルヘルスまで、多彩なテーマの講演や展示を通じて、産官学が協働する最新予防医療の実践モデルを体感。専門家との交流やワークショップ、行政担当者や投資家、市民も交え、予防医療の実装アイデアを広げる場を提供します。

| イベント名 | ミニYOBO万博 in大阪 2025 |

|---|---|

| 日時 | 2025年8月 16日(土)11:50〜17:00(11:30開場) |

| 会場 | グラングリーン大阪北館JAM BASE4階Syn-SALON 大阪府大阪市北区大深町6−38 |

| 主催 | 一般社団法人予防医療普及協会 |

| 後援 | 大阪府 大阪商工会議所 |

| 協力 | JAMBASE |

このたび、2025年8月に開催される「ミニYOBO万博 in 大阪」の最新情報を発信する、イベント専用Instagramアカウントを開設いたしました。

本アカウントでは、登壇者のご紹介やセッション内容、会場のアクセス案内、スポンサー様の情報など、イベントに関する情報を随時発信してまいります。また、準備の舞台裏や当日の雰囲気など、来場前にもお楽しみいただけるコンテンツも予定しています。

▶ アカウントはこちら

@YOBO_EXPO

「予防医療って、こんなに面白いんだ」

そう感じていただけるような投稿をお届けしてまいります。

ぜひフォローいただき、イベント当日までのワクワクを一緒にお楽しみください!

なお、本イベントは下記の通り開催予定です:

【イベント概要】

名称:ミニYOBO万博 in 大阪2025

日時:2025年8月16日(土)11:50〜17:00(11:30開場)

会場:グラングリーン大阪 JAMBASE(大阪市北区大深町6-38)

参加費:800円(事前登録制)

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

もっと表示

前回のYOBO万博

堀江 貴文

一般社団法人予防医療普及協会理事。SNS media&consulting株式会社ファウンダー。1972年福岡県生まれ。ロケット開発を手がける「インターステラテクノロジズ」ファウンダー。有料メールマガジン「堀江貴文のブログでは言えない話」の配信、会員制コミュニケーションサロン「堀江貴文イノベーション大学校」の運営など、幅広く活躍。

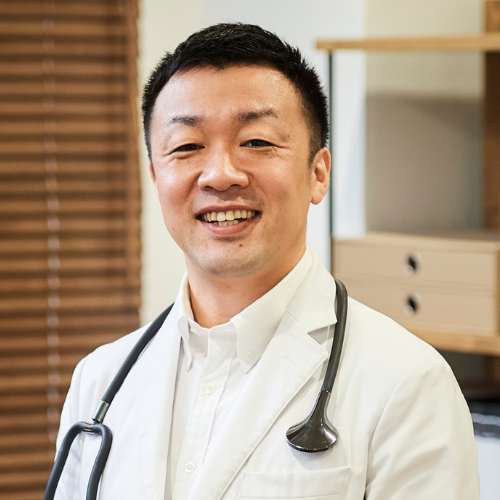

宮脇 大

2011年に大阪大学医学部を卒業後、倉敷中央病院循環器内科で初期・後期研修を積み、2016年より大阪大学医学部附属病院循環器内科医員として重症心不全の治療・研究に従事。2021年には「Doctor’s Fitness診療所」を開業し、代表医師として運動療法を中心に生活習慣病の一次~三次予防の社会実装に取り組んでいる。日本スポーツ協会公認スポーツドクターやラグビーW杯嘱託医も務め、心疾患予防における運動の重要性を広く発信している。

角田 郁生

東北大学医学部卒業、医師免許取得

1994年 北大学大学院博士課程修了(医学博士)

1994年 東北大学医学部病態神経学講座 助手

1995年 ユタ大学医学部神経内科学講座 Postdoctoral Fellow(博士研究員)

1999年 ユタ大学医学部神経内科学講座Research Associate(助手)

2002年 ユタ大学医学部神経内科学講座 Instructor (講師)

2005年 ユタ大学医学部神経内科学講座 Assistant Professor (准教授)

2007年 ユタ大学医学部病理学講座 細胞生物学・免疫学分野Assistant Professor (准教授), ユタ大学医学部神経内科学講座 Adjunct Assistant Professor (兼任准教授)

2009年 ルイジアナ州立大学医学部微生物学・免疫学講座Assistant Professor (准教授)

2015年 ルイジアナ州立大学医学部微生物学・免疫学講座Associate Professor (准教授)

2015年 ルイジアナ州立大学医学部神経内科学学講座Adjunct Associate Professor (兼任准教授)

2016年 近畿大学医学部微生物学講座主任教授

忽那 賢志

一般社団法人予防医療普及協会顧問、大阪大学大学院医学系研究科感染制御学教授。

山口大学医学部を卒業後、救急医療などの現場で経験を積み、その後、感染症を専門とするようになる。

2009年から奈良県立医科大学感染症センターで研修し、2010年には市立奈良病院で勤務。

2012年より国立国際医療研究センター国際感染症センターに勤務。

2021年7月より大阪大学大学院医学系研究科感染制御学教授。

たむら ようこ

放送作家/ベイビー・プラネット代表取締役 社長/日本放送作家協会理事

「サラメシ」「DAIGOも台所」「サザエさん」などバラエティ・情報番組を中心に構成や脚本を手がける。女性 だけのテレビ番組制作会社「ベイビー・プラネット」を設立。「母性のチカラで世の中を優しく変えていく」をキャッチフレーズに多くのコンテンツを制作。番組構成以外にもシンポジウムのパネリストや番組出演など活躍は多岐にわたる。慎吾ママの生みの親としても知られる。

田中 大祐

大学院薬学系修士課程修了後、2001年4月に厚生労働省に入省。医薬食品局審査管理課で薬事法改正、新薬審査関係業務、オーファンドラック指定などに携わる。

その後、厚生労働省での勤務のほか、環境省、産業技術総合研究所、欧州医薬品庁(EMA)、外務省、世界保健機関(WHO)、医薬品医療機器総合機構(PMDA)への出向なども含めて、医薬品・医療機器等の、承認審査、安全対策、国際貿易、産業振興、国際業務など、薬事や公衆衛生分野において幅広く業務を経験。

2025年4月より、大阪公立大学大学院医学研究科 健康・医療イノベーション学教授として勤務。

山田 憲嗣

大阪市立大学大学院工学研究科後期博士課程修了。博士(工学)。現在、大阪大学国際医工情報センター寄付部門教授。株式会社 AIBTRUST社 特別顧問。

佐藤 昭裕

2008年 東京医科大学 医学部 卒業

2014年 東京医科大学 大学院医学研究科博士課程修了

2008年4月 東京医科大学病院 初期研修医

2010年4月 東京医科大学病院 総合診療科

2012年4月 長崎県五島中央病院 内科 (感染対策室 兼任)

2013年4月 東京医科大学病院 感染制御部・感染症科 助教

2018年1月 東京医科大学茨城医療センター 感染制御部部長・感染症科科長 講師

2018年9月 東京医科大学病院 感染制御部副部長・感染症科医局長

2019年9月 KARADA内科クリニック 院長

2021年10月 医療法人社団OURS 理事長

●認定資格・学会役職

日本内科学会認定医

日本感染症学会専門医・指導医

日本化学療法学会抗菌化学療法認定医・指導医

日本渡航医学会評議員

日本感染症学会推薦 ICD(Infection control doctor)

日本エイズ学会認定医

国際渡航医学会認定医(CTH®)

臨床研修指導医(厚生労働省)

日本医師会認定産業医

●所属学会

日本内科学会 日本感染症学会 日本化学療法学会 日本環境感染学会

日本エイズ学会 日本渡航医学会 日本熱帯医学会 日本プライマリーケア学会

●賞歴

2008年度東京医科大学病院ベストレジデント

第63回日本化学療法学会総会優秀演題賞

●著書

感染症専門医が普段やっている「感染症自衛マニュアル」

病院のウラガワ (大人も知らないお仕事のヒミツ)

知っておきたい! 新しい生活様式 新しい生活様式ってなんだろう?

●その他

Yahooニュース公式コメンテーター

上戸 賢

大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 未来医療センター 特任講師。

泌尿器科専門医/日本医師会認定産業医。泌尿器科の臨床に従事しながら、厚生労働省で政策立案、医薬品医療機器総合機構(PMDA)で医薬品/医療機器/SaMDの審査、民間製薬企業で政策渉外業務等を経験し、現職に至る。

谷口 達典

2006年大阪大学医学部卒。循環器専門医として臨床・研究に従事。大学院在学中にStanford大学発プログラムであるジャパン・バイオデザイン第1期フェローとして活動。2017年同プログラム第一号起業となるリモハブを設立。遠隔心臓リハビリシステムの開発に取り組む。2022年 DTx領域では日本初となるM&A Exit。2025年リハビリ領域における遠隔医療として日本初となる医療機器プログラム「リモハブ CR U」の薬事承認を取得。

田中 太郎

大阪府スマートシティ戦略部特区推進課長

前回のYOBO万博

AYAは「病気や障がいのある子どもたちとその家族へ、ワクワクする“ひととき“を届ける」ことを通じて、人々の心がつながり合い、可能性が広がる未来を目指しています。

株式会社センス・イット・スマートは、web3でインセンティブ配分を最適化し、行動変容を促す特許技術を使用したスマホアプリ「運動サプリ®」を開発・運営しています。

非侵襲的に指先皮下毛細血管の可視化・定量化技術を有した大阪大学発ディープテックヘルスケアスタートアップ!ミッションは“世界中の人の健康を見守ること!

小児専門の看護ケアリングサービス。東京都内(23区、三鷹周辺)と群馬県前橋市を中心に対応。働く看護師も健やかであることを大切にし、看護のプロが子どもの成長とご家族の生活や就労環境をサポートします。

「マグネシウムの素晴らしさを社会に根付かせる」ことをビジョンに、230以上のクリニックとの連携、大学での基礎研究などマグネシウムの研究・製品開発を行っている。